Direzione Edilizia

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/templates/italiapa/html/com_content/category/news_item.php on line 103

PRG - La struttura organizzativa: Elaborati descrittivi - Relazione

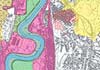

La Relazione illustra i principi ispiratori, l'impostazione metodologica e le scelte strategiche del nuovo Piano regolatore. Articola e sviluppa tutti i temi affrontati dal Piano, dall'ambiente alla mobilità, dal ruolo della storia alla qualificazione delle periferie. Costituiscono il solido supporto analitico dell'intero Piano l'insieme degli studi e delle analisi -sociologiche, storiche, economiche e urbanistiche- che università e istituti di ricerca hanno svolto nel corso degli anni per conto del Dipartimento.

PRG - La struttura organizzativa

Presentazione

Come è organizzato il Piano, i vari gruppi di elaborati e le relazioni che intercorrono fra di essi. In un percorso guidato, gruppo per gruppo, i contenuti, le finalità e le caratteristiche degli elaborati del Piano per aiutare la comprensione dei temi generali e guidare a una più mirata ricerca su questioni specifiche sapendo cosa cercare e dove trovarlo.

Il Piano Regolatore è costituito da una serie di elaborati cartografici, dalla Relazione, dalle Norme Tecniche e dalle Guide agli interventi.

Tutti gli elaborati sono raggruppati in categorie a seconda del loro valore prescrittivo, gestionale, descrittivo, indicativo e per la comunicazione.

|

|

| Relazione | Norme Tecniche di Attuazione |

|

|

| Elaborati prescrittivi | Elaborati gestionali |

|

|

| Elaborati descrittivi | Elaborati indicativi |

|

|

| Elaborati per la comunicazione |

PRG - I principi ispiratori: Meccanismi attuativi

Le norme tecniche che guidano l'attuazione

Al principio della equità di trattamento, perseguito con la perequazione urbanistica, sono ispirati i contenuti e l'organizzazione delle Norme Tecniche di Attuazione, tutte tese, all'interno delle diverse e specifiche situazioni della trasformabilità, ad un identico trattamento di tutti i proprietari nei processi di trasformazione urbanistica per l'attribuzione non discrezionale dei diritti edificatori sulla base della disciplina urbanistica previgente, dello stato dell'edificazione esistente e della sua legittimità, del perseguimento dell'interesse pubblico e generale.

Più in particolare gli obiettivi sono:

- l'ampliamento dell'intervento diretto in tutte le situazioni in cui esso sembra corrispondere al reciproco interesse dell'Amministrazione Comunale e degli operatori;

- la semplificazione e la chiarezza delle procedure sia per la costruzione dei progetti urbanistici ed edilizi sia per la loro valutazione;

- l'incentivazione degli interventi di demolizione e ricostruzione come modalità rilevante del rinnovo urbano;

- il superamento della tradizionale zonizzazione funzionale delle aree, sia per reintegrare le funzioni pubbliche e le funzioni private, sia all'interno del concetto stesso di "funzione" dove la tendenza alla "non specializzazione" appare sempre più dominante e rispondente al requisito della flessibilità e della adattabilità degli spazi alle funzioni. Partendo da questo punto di vista si è scelto di privilegiare il concetto di "carico urbanistico" aggregando per dimensione di peso le diverse funzioni lasciando quindi che possano localizzarsi liberamente sul territorio valutando solo le conseguenze sull'accessibilità e la mobilità, e utilizzando quindi il parametro dei parcheggi pubblici e pertinenziali come elemento fondamentale di controllo dei cambi di destinazione d'uso;

- la definizione dei Programmi di intervento nelle periferie. La filosofia che guida il Piano sta nel concepire ambiti unitari di aree periferiche, soprattutto ai fini della sua riqualificazione urbanistica: superare quindi l'idea di una periferia delle borgate, dei Piani di Zona, dei nuclei oggetto di recupero urbanistico, dei piani per le aree non residenziali; per ciascuna di queste "parti" erano immaginati interventi e procedure diverse. Con il Nuovo Piano questo insieme di attività e funzioni viene unificato in un unico tessuto da ristrutturare suddividendolo solo in "a prevalente destinazione residenziale" e "a prevalente funzione per attività" a seconda dello stato di fatto. Per esso si privilegia l'intervento tramite i Programmi integrati. E quindi si recepisce e si rende ordinaria l'esperienza maturata in questi anni con la sperimentazione dei Programmi di riqualificazione urbana (art.2 Legge 179/92) e dei Programmi di recupero urbano (art.11 Legge 493/93);

- la riduzione del ricorso all'esproprio, con l'introduzione dell'acquisizione compensativa nei Programmi integrati della Città da ristrutturare;

- l'introduzione del principio della sostenibilità, con un sistema organico di norme ambientali oltre che con le regole presenti nei Tessuti e negli Ambiti; la normativa della "Rete ecologica" è prescrittiva così come quella dell'Agro romano, finalizzata a selezionare gli usi compatibili nelle zone agricole;

- l'introduzione del metodo del Progetto urbano come la procedura più idonea a garantire la massima flessibilità progettuale dentro punti fermi non negoziabili e definiti dal Piano, e la massima pubblicizzazione e partecipazione alla costruzione del progetto stesso.

Quanto al governo del periodo transitorio, in attesa dell'approvazione del Nuovo Piano, un articolo finale, rende il meno traumatico possibile il passaggio dal vecchio al nuovo Piano, sia per quanto riguarda la consuetudini ormai consolidate del mondo tecnico e professionale, sia per ampliare, il più possibile, le potenzialità realizzative nel periodo di salvaguardia.