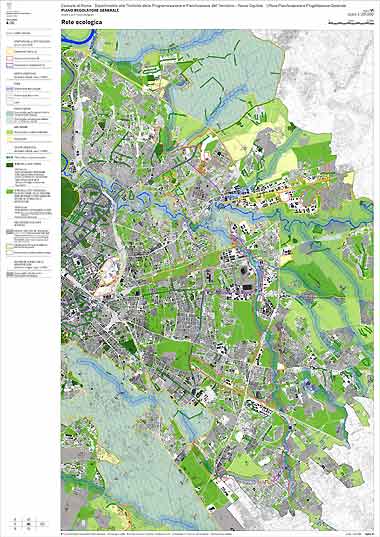

PRG - La struttura organizzativa: Elaborati prescrittivi - Rete ecologica scala 1:20.000

Il Piano sostituisce a una tutela passiva dell'ambiente una visione dinamica. Ridotto drasticamente l'uso del suolo, ogni progetto di trasformazione e modernizzazione della città deve essere non solo compatibile con l'ambiente ma deve contribuire a valorizzare e sviluppare una vera e propria rete ecologica. Dal centro alla periferia, dai grandi parchi alle sponde dei fossi, dall'Agro romano alle rive dell'Aniene.

La componente ambientale diventa un tema centrale del Piano, al punto da condizionare e definire le regole per qualunque trasformazione nella città. La rete ecologica individua tutte le componenti primarie, secondarie e di completamento a seconda della sensibilità e qualità degli ecosistemi inclusi. Ogni intervento deve misurare la propria compatibilità e integrazione con la rete ecologica al fine di contribuire e collaborare al completamento e funzionamento del sistema ambientale.

Rete ecologica - Foglio VI

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/templates/italiapa/html/com_content/category/news_item.php on line 103

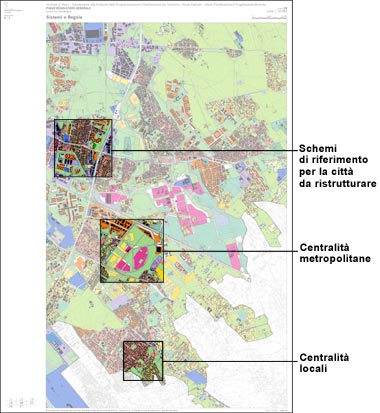

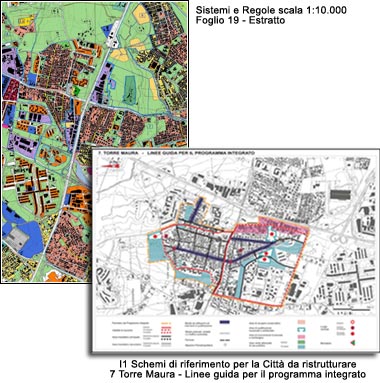

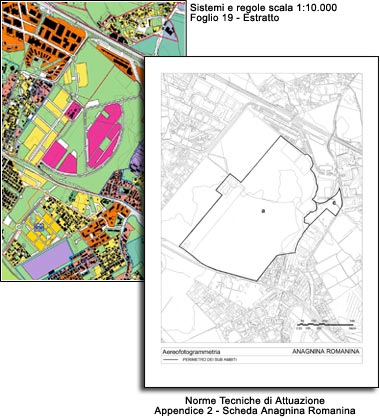

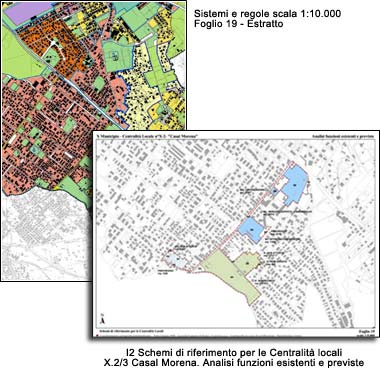

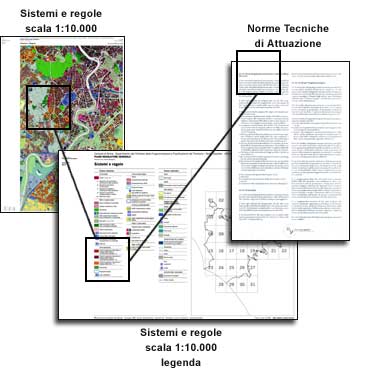

PRG - La struttura organizzativa: Elaborati prescrittivi - Sistemi e Regole scala 1:10.000

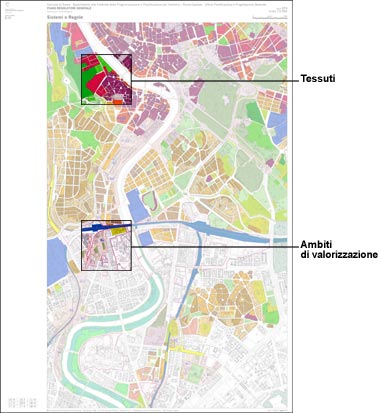

Trentuno tavole, in scala 1:10.000, prescrivono modalità e regole di trasformazione per l'intero territorio comunale, articolate per città e sistemi -Città storica, consolidata, da ristrutturare e della trasformazione- nel sistema insediativo, sistema ambientale, dei servizi e delle infrastrutture. Qui prendono forma le proposte del Piano per la qualificazione e la modernizzazione della città. Dalle centralità ai Programmi integrati, dagli Ambiti di trasformazione alle reti della mobilità e dai parchi alle aree agricole.

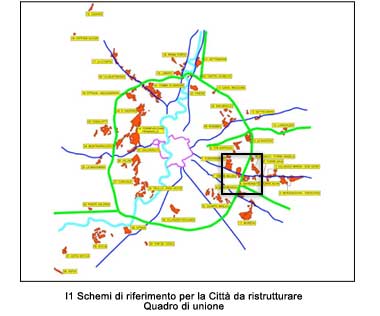

Schemi di riferimento per la Città da ristrutturare

Quarantaquattro quartieri della "città svantaggiata" sono stati approfonditamente analizzati per rilevarne, insieme con il funzionamento attuale, le possibilità di sviluppo. Nascono così i 44 Schemi di riferimento per la città da ristrutturare, strumento di grande utilità per i nuovi Municipi che promuoveranno i Programmi Integrati. Per ogni quartiere si definisce la struttura attuale di mobilità, servizi, strade commerciali, piazze e aree libere che costituiscono una opportunità per la trasformazione. I suggerimenti per migliorare il sistema viario, per valorizzare i luoghi centrali, per riutilizzare le aree produttive abbandonate e per localizzare nuove funzioni sono raccolti in una specifica tavola.

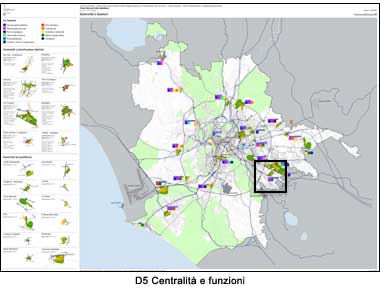

Centralità urbane e metropolitane

Le 18 centralità sono i punti nodali della nuova organizzazione policentrica della città proposta dal Nuovo Piano. Esse sono ubicate in corrispondenza dei nodi di scambio intermodale, i punti di massima accessibilità del sistema della mobilità urbana e metropolitana.

Le centralità non esterne ma incardinate nelle aree libere dei tessuti, rappresentano i nuovi poli della riorganizzazione alla grande scala della periferia, le "iniezioni di funzioni forti" che garantiscano l'innesco "dall'alto" dei processi di qualificazione.

Di questi 18 luoghi, dotati di una forte potenzialità di trasformazione, 8 sono a "pianificazione definita", per cui sono già stati approvati o sono in corso di approvazione gli strumenti urbanistici esecutivi, e 10 sono "da pianificare" attraverso la procedura del Progetto urbano.

Per le 10 centralità da pianificare nell'appendice n. 2 alle NTA sono riportate le schede che ne definiscono l'articolazione interna e i dati quantitativi previsti per i progetti. Nell'immagine, la centralità Anagnina-Romanina.

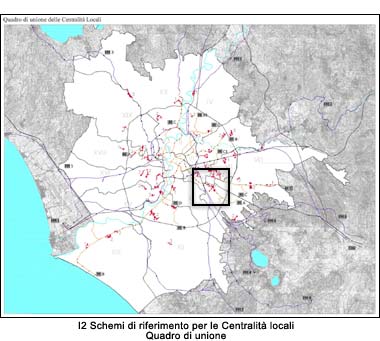

Schemi di riferimento per le Centralità locali

Le 61 centralità locali individuate dal Piano costituiscono i nodi propulsivi dell'identità locale da cui si innescano i processi di qualificazione e di modernizzazione delle periferie. In un insieme di carte, centralità per centralità, sono puntualmente descritti la situazione attuale e lo sviluppo previsto. Nell'immagine, una carta inerente la centralità Casal Morena.

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/templates/italiapa/html/com_content/category/news_item.php on line 103

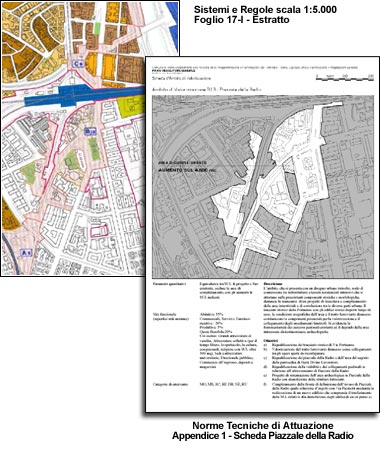

PRG - La struttura organizzativa: Elaborati prescrittivi - Sistemi e Regole scala 1:5.000

Dodici carte in cui emergono le componenti della Città storica.

Dieci tipologie - dai tessuti medievali all'espansione otto-novecentesca, all'edificio isolato e ai nuclei storici isolati, gli edifici e i complessi speciali e i vari tipi di spazi aperti, dai giardini configurati agli spazi verdi privati di valore storico-architettonico e monumentale - ognuna delle quali normata da specifici articoli delle Norme Tecniche di Attuazione.

Oltre a questi, gli Ambiti di valorizzazione, quelle parti di città storica nelle quali i caratteri di identità storico culturale e di qualità spaziale e architettonica si sono persi nel tempo o non hanno mai raggiunto piena maturazione, costituiscono una importante occasione di riqualificazione a scala locale e urbana e di promozione dello sviluppo della Città storica.

Tessuti

Il nuovo PRG sostituisce la zonizzazione monofunzionale, propria del Piano tradizionale e incompatibile con il principio dell'integrazione funzionale, con un'articolazione per tessuti e ambiti. Ad ogni tessuto corrispondono specifiche indicazioni e prescrizioni - riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione - che illustrano le regole per la trasformazione.

La Guida per la qualità degli interventi fornisce indicazioni e indirizzi per gli interventi di recupero.

Ambiti di valorizzazione

Gli Ambiti di valorizzazione interessano quelle aree della città storica che non hanno sviluppato pienamente le proprie potenzialità o che sono interessate dal degrado fisico degli edifici e degli spazi aperti o da utilizzo non compatibile del patrimonio edilizio esistente. Per ciascuno di questi ambiti il Piano fornisce una scheda con gli obiettivi da perseguire nella trasformazione urbanistica ed edilizia, i parametri quantitativi, le funzioni e le categorie di intervento ammesse. L'immagine si riferisce all'ambito di valorizzazione piazzale della Radio.

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/templates/italiapa/html/com_content/category/news_item.php on line 103

PRG - La struttura organizzativa: Elaborati prescrittivi - Legende

1. Strumenti indispensabili per poter consultare le carte, sono in realtà molto di più. In esse si concentrano infatti filosofia e strategia del Piano. La loro definizione è, al tempo stesso, uno dei più rilevanti atti di costruzione della struttura del Piano e della sua sintesi.

2. La individuazione di un'area sulle tavole e la conseguente individuazione della corrispondente voce di legenda, consente di risalire all'articolo delle Norme Tecniche di Attuazione che indica le prescrizioni relative all'area presa in esame.

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/templates/italiapa/html/com_content/category/news_item.php on line 103